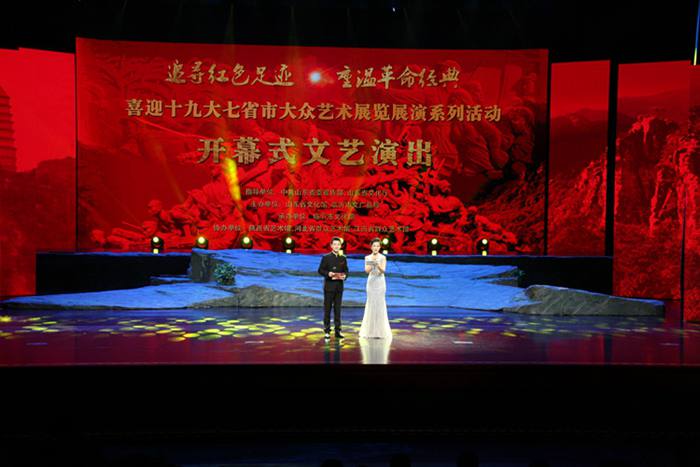

追尋紅色足跡 重溫革命經(jīng)典

——四省紅色文藝小分隊沂蒙老區(qū)演出記

時間:2017-08-15

瀏覽:3708

來源:中國文化報 作者:蘇銳

難忘崢嶸歲月,鑄就今日輝煌。8月8日,來自山東、陜西、河北、江西四省的文藝工作者齊聚沂蒙革命老區(qū)山東省臨沂市,之后分成3支紅色文藝小分隊,深入臨沂市莒南縣、沂南縣、費縣,為老區(qū)群眾送去紅色文化主題演出,響徹大山深處的歌聲把人們的記憶帶回那段激情燃燒的歲月。

莒南:誰不說俺家鄉(xiāng)好“一座座青山緊相連,一朵朵白云繞山間,一片片梯田一層層綠,一陣陣歌聲隨風(fēng)傳……”民歌《誰不說俺家鄉(xiāng)好》生動勾勒出沂蒙山區(qū)的大好風(fēng)光。山東省政府舊址所在地莒南縣便坐落于此。8月8日,文藝小分隊一隊一行來到莒南縣大店鎮(zhèn),在鎮(zhèn)上的山東省政府舊址沂蒙根據(jù)地報告廳拉開了演出大幕。

1942年6月,中共山東分局、山東省戰(zhàn)時工作推行委員會、八路軍115師師部等領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)移駐莒南縣。自此,這里成為山東省黨、政、軍指揮中心。莒南人民緊緊團結(jié)在黨的周圍,為革命做出了巨大貢獻。其間,說出“誰第一個參軍,俺就嫁給誰”的“沂蒙紅嫂”梁懷玉、為八路軍撫養(yǎng)革命后代的“沂蒙紅嫂”尹德美的故事可謂家喻戶曉。

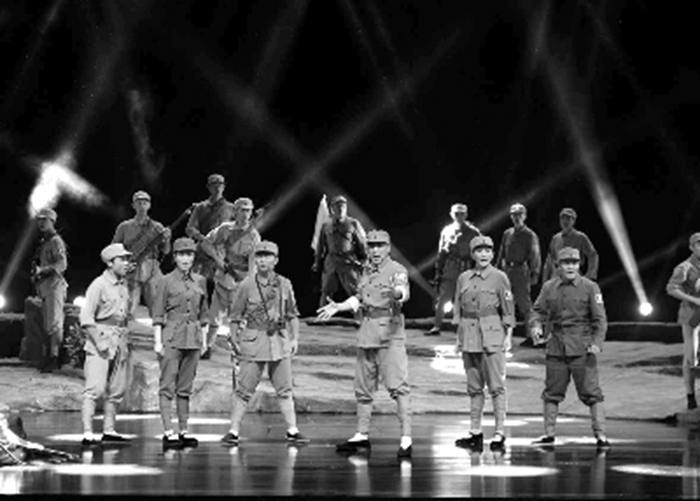

當(dāng)天,文藝工作者演出的情景劇《軍民情緣》便講述了尹德美的事跡,讓現(xiàn)場觀眾潸然淚下。

“殘陽潑殘血,殘血補天裂。”慷慨激昂的男聲獨唱《忠門烈》將人們再次帶回殘酷的戰(zhàn)爭年代。1941年12月,千余名日軍包圍莒南縣淵子崖村。面對窮兇極惡的侵略者,村里男女老幼齊上陣,以土槍、長矛等與敵人展開殊死戰(zhàn)斗。是役,淵子崖村村民共殲滅日本侵略者112人,全村147人壯烈犧牲,這也是我國抗戰(zhàn)史上農(nóng)民自發(fā)組織的一場大規(guī)模保衛(wèi)戰(zhàn)。

嗩吶獨奏《黃土情》、快板書《升國旗》、女聲獨唱《映山紅》……節(jié)目演過,臺下響起熱烈的掌聲。大店鎮(zhèn)居民潘維香說,通過觀看演出,她再次被革命先輩可歌可泣的英雄事跡所感動,敬佩之情油然而生。

沂南縣位于沂蒙根據(jù)地的中心,經(jīng)典革命歌曲《跟著共產(chǎn)黨走》在這里誕生并傳唱全國,這里還孕育了廣受人尊敬的“沂蒙紅嫂”。

8月8日,文藝小分隊二隊來到位于沂南縣馬牧池鄉(xiāng)常山莊村的沂蒙紅嫂紀念館,為當(dāng)?shù)厝罕娝腿チ霜毘顓泉氉唷⒑铣裙?jié)目。呂劇清唱《紅云崗》“為親人細熬雞湯”選段再現(xiàn)了老區(qū)人民“最后一碗米送去做軍糧,最后一尺布送去做軍裝,最后一件老棉襖蓋在擔(dān)架上,最后一個親骨肉送去上戰(zhàn)場”的奉獻精神;女生獨唱《老碾》以母親推碾支援抗戰(zhàn)的故事,回顧了革命戰(zhàn)爭年代軍民一家、團結(jié)奮戰(zhàn)的歲月;男聲獨唱《喊一聲紅嫂淚花流》讓觀眾追憶起“乳汁救傷員”“雙肩架人橋”“月夜做軍鞋”“送郎上戰(zhàn)場”等感人故事,深情謳歌了“紅嫂精神”;小合唱《跟著共產(chǎn)黨走》則將演出氣氛推向高潮。

1940年6月,駐扎在魯中根據(jù)地沂南縣孫祖鎮(zhèn)東高莊村的抗大一分校為迎接建黨19周年和抗戰(zhàn)3周年,計劃創(chuàng)作新歌。詞曲創(chuàng)作任務(wù)分別交給了年僅20歲的沙洪和22歲的久鳴。接受任務(wù)后,沙洪只用10分鐘便寫好歌詞,久鳴也很快譜了曲子。“你是燈塔,照耀著黎明前的海洋;你是舵手,掌握著航行的方向……”誕生在沂南縣的《跟著共產(chǎn)黨走》唱出了廣大人民群眾跟著共產(chǎn)黨走的堅定決心。

費縣:紅色故事代代傳

“人人那個都說哎,沂蒙山好;沂蒙那個山上哎,好風(fēng)光……”8月8日,在沂蒙山區(qū)傳唱60年的《沂蒙山小調(diào)》在它的誕生地費縣響起。文藝小分隊三隊的開場合唱讓現(xiàn)場觀眾又一次領(lǐng)略了紅色圣地的魅力。

《沂蒙山小調(diào)》是一首經(jīng)典山東民歌,其前身是1940年由駐沂蒙山區(qū)抗大文工團團員李林和阮若珊等人,在費縣薛莊鎮(zhèn)上白石屋村采集創(chuàng)作的《反對黃沙會》。1953年秋,山東軍區(qū)政治部文工團的文藝工作者重新修改詞譜,將原來歌詞中的抗日主題改為歌頌家鄉(xiāng)的主題,后又續(xù)加了兩段歌詞,定名為《沂蒙山小調(diào)》。

當(dāng)天,紅色文藝小分隊還在費縣大青山勝利突圍紀念館演出了女聲獨唱《信仰永恒》、男聲獨唱《懷念戰(zhàn)友》、男生獨唱《東方紅》等紅色歌曲。詩朗誦《兩棵樹》更是激起了現(xiàn)場觀眾對革命先烈的追思之情。

1941年11月30日凌晨,抗大一分校、中共山東分局、八路軍115師師部機關(guān)及6000多名醫(yī)院、劇團非戰(zhàn)斗人員被裝備精良的日軍5000多人包圍在費縣大青山腹地。時任山東省戰(zhàn)時工作推行委員會副主任、秘書長的陳明和山東姊妹劇團團長辛銳夫婦在大青山突圍中英勇犧牲。其后,陳明犧牲的地方長出了一棵青松,辛銳的墓邊長出了一棵栗子樹。費縣當(dāng)?shù)孛癖娬f,他們是“在天要做比翼鳥,在地要做連理枝”。詩朗誦《兩棵樹》即根據(jù)這一題材創(chuàng)作而來。

“巍巍沂蒙山記錄著齊魯兒女前赴后繼、勇往直前的英雄氣概,滔滔沂河水書寫著沂蒙兒女對黨和祖國的無限忠誠。”此次展演主辦單位——山東省文化館館長王衍良說,四省文藝工作者在沂蒙革命老區(qū)的展演,旨在傳承弘揚紅色革命文化,迎接黨的十九大勝利召開。8月至10月,展演活動還將在陜西等地舉辦,讓更多群眾領(lǐng)略紅色文化的魅力。