活動(dòng)報(bào)名|山東非遺傳習(xí)大課堂——高密撲灰年畫

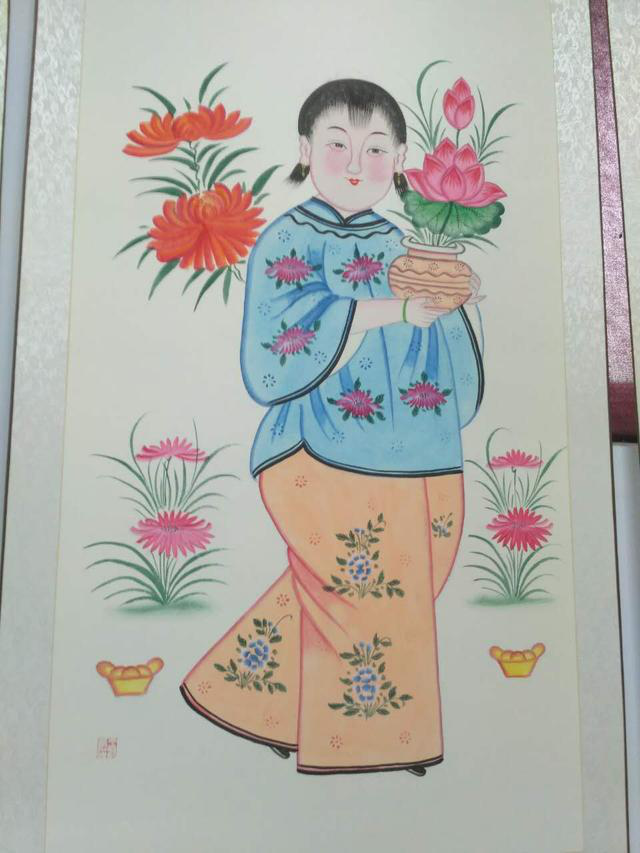

高密撲灰年畫簡(jiǎn)稱"撲灰年畫",是中國(guó)民間年畫中的一個(gè)古老畫種,始見于明代成化年間,盛行于清代,距今已有500多年歷史。主要產(chǎn)地在高密北鄉(xiāng)姜莊、夏莊一帶30多個(gè)村莊。2006年5月20日,該遺產(chǎn)經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列入第一批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

高密撲灰年畫亦稱“民間寫意畫”,作畫時(shí)先用柳枝燒制的炭條打好草稿,然后用毛筆勾描,再用白紙拓印,一稿可拓?fù)涠鄰垼皳浠摇庇纱说妹浠液蟮漠嫺暹€要加以手繪,經(jīng)多道工序后才能成畫。

撲灰年畫相傳形成于明代成化年間,初時(shí)一些民間畫工臨摹廟宇壁畫出售,因?yàn)榕R摹需要大量底稿,故在傳統(tǒng)民間壁畫底稿“撲粉”拓印法的基礎(chǔ)上形成了“撲灰”拓印法。“撲粉”和“撲灰”最大的差別并不在于材料的運(yùn)用,而在于“撲粉”是使用現(xiàn)成的粉本(即樣本),而“撲灰”則需要先對(duì)原作加以臨摹。“撲粉”是直接印制,用一次印一次,“撲灰”是一次摹仿多次印制。因?yàn)橛辛伺R摹這一程序,故撲灰年畫在發(fā)展過程中極善于吸收各種繪畫因素和造型風(fēng)格,以適應(yīng)人們的審美趣味。清初撲灰年畫吸收了文人畫的藝術(shù)因素,嘉慶年間又對(duì)天津楊柳青、濰縣楊家埠兩種木版年畫的技術(shù)進(jìn)行了吸收與改造,逐漸形成具有濃郁地方風(fēng)格的年畫派系。

撲灰年畫作為一個(gè)獨(dú)特的年畫品種,反映了社會(huì)文化和風(fēng)土人情,保存了中國(guó)民間繪畫的傳統(tǒng)技能,具有重要的歷史文化價(jià)值。

高密撲灰年畫非遺傳承人簡(jiǎn)介

王樹花,女,1970年10月生于山東高密。2007年6月被確定為山東省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人。現(xiàn)為中國(guó)民間文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員,中國(guó)工藝美術(shù)學(xué)會(huì)民間工藝美術(shù)委員會(huì)會(huì)員,中國(guó)書畫家協(xié)會(huì)會(huì)員,濰坊市民協(xié)理事。

自幼酷愛民間藝術(shù),對(duì)撲灰年畫有獨(dú)特的愛好,在祖父王錫山的熏陶和教育下學(xué)習(xí)繪畫技巧,掌握了傳統(tǒng)的工藝制作過程和技藝,并不斷改編創(chuàng)作、創(chuàng)新,作品日臻成熟,代表作品《踢毽子》、《財(cái)神》、《漁翁得利》等多次參加國(guó)家及省市展覽并獲獎(jiǎng)和好評(píng)。

王樹花的繪畫技藝特征是:以寫意為主,工筆為輔,在用色和臉形勾勒上大膽創(chuàng)新。制作方式具有鮮明的特點(diǎn),打好腹稿以后,藝人用柳枝炭條起線稿,再用畫紙?jiān)诰€稿上撲抹復(fù)印,一稿可撲數(shù)張,因有這一招,便有“撲灰”之名。撲灰起稿之后,再加手繪,經(jīng)“大涮狂涂”、“細(xì)心巧畫”,“描子勾拉”、“粉臉”、“涮手”、“賦彩”、“開眉眼”、“勾線”、“涮花”、“磕鹽菜花”、“描金”、“涂明油”一整套工序。其“老抹畫”繼承傳統(tǒng)畫法,仍以畫墨屏為主,畫風(fēng)典雅;其撲灰“細(xì)貨”,大膽借鑒天津楊柳青年畫和濰縣年畫對(duì)色彩的運(yùn)用,向大紅大綠靠攏,使作品顯出艷麗紅火,對(duì)比強(qiáng)烈的特色,為多數(shù)人所喜愛。

山東非遺傳習(xí)大課堂第十三期,高密撲灰年畫非遺傳承人王樹花帶你認(rèn)識(shí)非遺傳統(tǒng)技藝,了解齊魯文化,教你做撲灰年畫。精彩活動(dòng),期待你的參與!

【活動(dòng)時(shí)間】6月17日上午9:30—11:00;下午2:00—3:30

【活動(dòng)地點(diǎn)】山東省文化館(山東省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心)三樓非遺精品展廳

【活動(dòng)報(bào)名】僅限7到12歲的小朋友(共50個(gè)名額,額滿為止)

【報(bào)名電話】山東省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心保護(hù)研究部(0531-81300732)