小小核桃有大愛 大千世界入眼來

棗莊核雕,源于棗莊市薛城區(qū)東谷山村。四百年前朱氏先人定居于此,家風(fēng)純樸,忠厚傳家。每逢年關(guān),便制桃籃、生肖等以紅繩系與身上,用來趨吉避兇。《山海經(jīng)》中有“黃帝以是法而象之,因立桃板于門戶上,畫神荼、郁壘以御兇鬼,后人紛紛效尤”的記載。佩戴桃核,可以避邪去災(zāi)禍。桃籃有逃(桃)脫攔(籃)截災(zāi)禍之意。或以杏核刻上“福”字以表幸福之意。

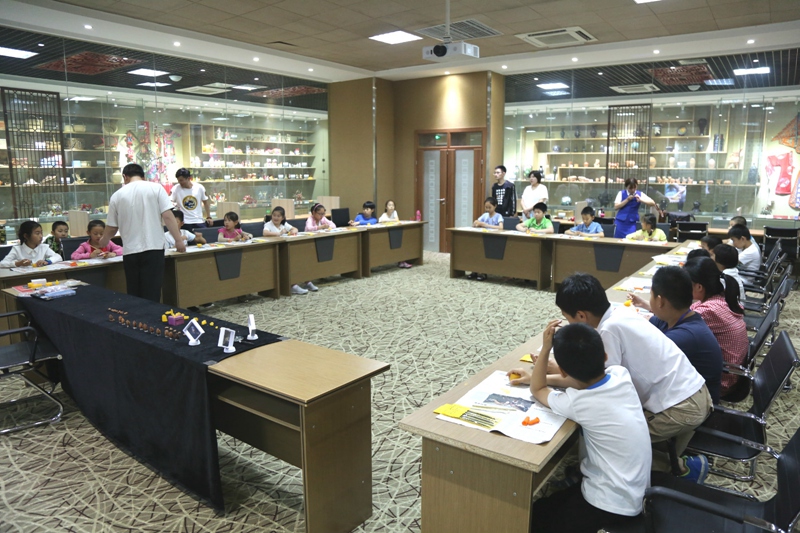

5月19日,傳承人朱雄英帶著棗莊核雕這一神奇技藝為非遺傳習(xí)大課堂上的孩子們帶來了一場別開生面的體驗。

課堂伊始,朱老師先為大家講解了棗莊核雕悠久的歷史文化,并為大家展示了自己的核雕作品,“老師,這是桃核做的?不可能吧?”小朋友們對這一鬼斧神工般的技藝表現(xiàn)出極大興趣,接下來朱老師便開始帶領(lǐng)大家開始今天的勞作——制作小提籃。

體貼的朱老師怕小朋友們指力不足,無法靈活運用桃核以及刀具,特地為大家準(zhǔn)備了便宜的學(xué)習(xí)工具:用肥皂代替了桃核,用兩支經(jīng)過處理的筷子代替刀具。可小朋友們卻有點“不領(lǐng)情”,“在肥皂上刻有啥難的,這不so easy!”然而在第一步的制作上,就讓這些立下豪言壯語的小朋友手足無措起來。

“第一步,大家要把這個方形的肥皂變成一個圓柱,先在頂面上畫一個圓圈,再用工具把圓圈周圍的肥皂削掉就可以了。”朱老師對大家說。

“哎呀老師我這個肥皂怎么削都削不掉啊?”“老師,我用力太大了把肥皂削斷了!”頓時,課堂上一雙雙睜大了的眼睛里,流露出對這一塊小小的肥皂犯了難。見此,朱老師耐心地為每位小朋友解答:“用筷子的側(cè)面來削,一邊削一邊轉(zhuǎn)動著肥皂,這樣才能均勻。”

在圓柱制作完成后,朱老師便告訴大家怎樣在圓柱的二分之一處輕輕畫一個圈,用刀具輕輕削出一個籃子的雛形來,然而這一雙雙缺乏手工體驗的小手實際操作起來便開始不聽使喚了。

有的把二分之一當(dāng)成了三分之一,有的把圓柱形的肥皂“攔腰截斷”了,還有一位小朋友總是把肥皂削壞,足足換了三四塊原料。這時,大家有點垂頭喪氣了。朱老師趕忙安慰大家道,“沒關(guān)系啊,削壞了的你可以就勢做一個花盆啊,一塊小小的肥皂你們就灰心了啊,要是讓你們雕刻桃核可咋辦啊?”聽了這話,小朋友們便重新打起精神,繼續(xù)制作了起來,沒多久一個個可愛的小提籃便出現(xiàn)在眼前,被孩子們視若明珠般的捧在手心里。

看大家一個個學(xué)有所成,朱老師便把自己精心準(zhǔn)備的禮物作為驚喜送給了大家——真正的核雕小提籃!朱老師手把手地教大家怎樣運用工具把它打磨好,然后為它穿上紅繩戴在手上,大家高興地一下課便迫不及待地與家長分享自己今天的收獲。

朱老師在課后也欣慰地說,在今天的課堂上,自己收獲的是滿滿的希望,傳統(tǒng)文化若想完整無缺地保存下來,還是要靠孩子們來繼承發(fā)揚,感謝非遺傳習(xí)大課堂這樣的形式,得以讓孩子們與傳統(tǒng)文化來場近距離的接觸,可以在孩子們心中留下美好的烙印,無論是對孩子品行的培養(yǎng)還是傳統(tǒng)文化的傳承都起到了非常好的作用。